日本政策金融公庫から融資を受ける際には、事業計画書を提出しなくてはなりません。

日本政策金融公庫は政府系金融機関であるため、融資審査が厳格で、緻密な事業計画書が求められます。これは、しっかりとした事業計画に基づいて事業を運営し、日本の経済を支える企業を支援することを目的としているためです。

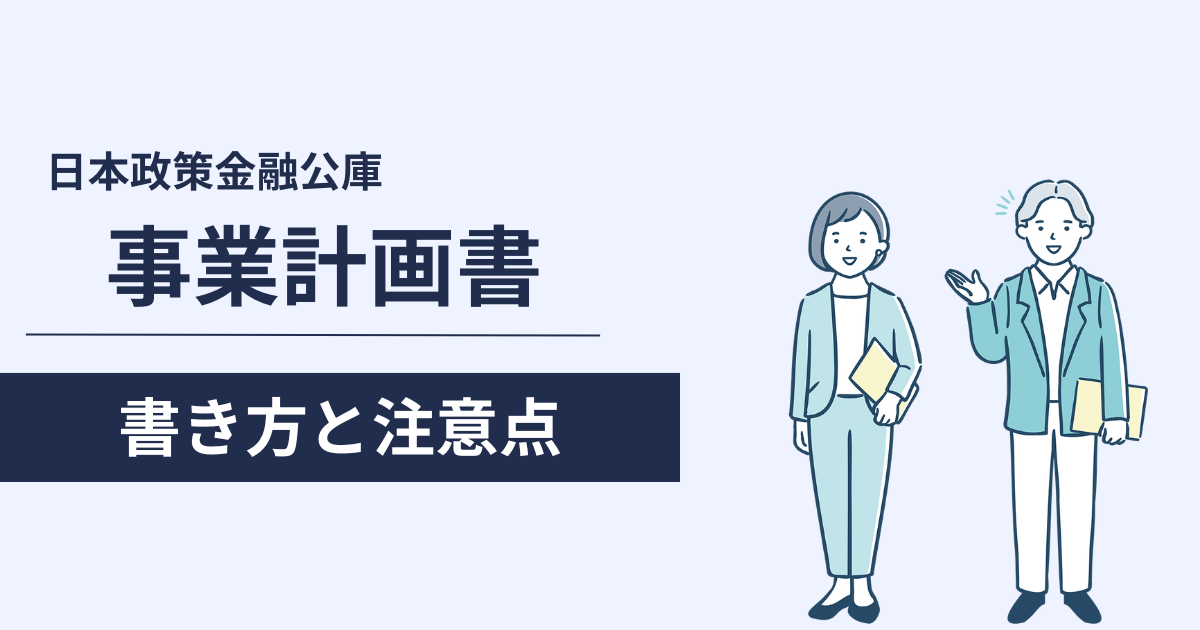

今回の記事では、事業計画書の役割、必要な項目、作成の流れについて分かりやすく解説していきます。

日本政策金融公庫の事業計画書

日本政策金融公庫の事業計画書は、創業や新たに資金を借り入れする場合や返済が難しくなり条件変更を依頼する場合に提出が必要となる書類です。

ここでは、日本政策公庫の事業計画書の役割や事業計画書の主な項目について解説します。

公庫融資に必要な「計画書」の役割

日本政策金融公庫融資において事業計画書にはどのような役割を持つのでしょうか。

事業計画書には主に、その事業の実現可能性の提示、客観的な根拠を持って返済能力の有無を示す役割があげられます。

特に創業前や創業間もない企業の場合、決算書などの過去の実績を示す情報に乏しいため、融資を受けたとしてもきちんと返済できるかどうかの判断が難しいのが実情です。

また、すでに事業を行っている企業が新たに追加融資を受ける場合や条件変更を依頼する場合でも、資金使途や将来的に返済できるかどうかを判断するために必要となります。

さらに、事業計画書には融資を受ける際に必要なだけでなく、自社の今後の方向性を整理し、事業運営の道しるべとなる役割もあります。

事業計画書の作成は、自社の強みや弱み、解決すべき問題点など、今後事業を継続していくうえで必要な課題やその対応策を考えることにも役立てられるでしょう。

このように、事業計画書は、日本政策金融公庫が融資の可否を判断するうえで最も重要な役割を持つ資料の1つといえます。

日本政策金融公庫へ事業計画書を提出する際には、主に以下のような項目について記載した計画書の提出が必要です。

- 創業の動機・新事業を展開する理由

- 事業内容・事業の背景

- 代表者の経歴

- 取扱商品・サービスの概要

- 取引先・取引関係等

- 従業員

- 借入状況

- 資金計画(必要な資金と調達方法)

- 事業の見通し(月平均)

- 売上・仕入・利益などの数値項目

- 事業内容・販売計画・強みの整理

- 今後の見通し・資金繰り計画

なお、日本政策金融公庫の創業計画書や事業計画書には所定の書式があるため、その用紙に記入して提出することも可能です。

しかし、所定の書式は各項目の記入スペースが少なく、具体的な事業内容を説明するのは難しいといえます。したがって、実際には、公庫のフォーマット書式とあわせて、別途、自作の事業計画書を提出するのがベターです。

創業の動機・新事業展開の理由

創業計画書や事業計画書を作成するには、「その事業を始めようと思った理由」「なぜ新事業を展開することになったのか」といった理由の記載が必要です。

起業に至った背景や動機、事業開始に向けてどのような準備をしてきたか、セールスポイントや社会への貢献度などをまとめておくことが求められます。

また、創業にあたって家族の理解や同意が得られているか、独立による影響などもアピールするのが大切です。

簡潔、明瞭に説明するだけでなく、事業への熱意なども盛り込んでおくと良いでしょう。

事業内容・事業の背景

既に事業を行っている場合には、現在の事業内容に関する説明が必要です。

「なぜその事業を始めるに至ったのか」「現在どのような状況であるか」などを分かりやすく説明しましょう。

例えば、建設業といっても、とび・土工、左官、大工、建築、電気工事などさまざまな種類があります。したがって、具体的な事業内容を記載するよう注意してください。

特に一般的でない特殊な業種であった場合、事業内容がしっかりと分かるような記載が求められるでしょう。

また、新たな事業展開を考えているケースでは、「なぜその事業を展開しようと考えたのか」といった事業の背景を説明する必要があります。分かりやすく説明できるよう準備しておきましょう。

代表者の経歴

日本政策金融公庫の事業計画書を作成する際には「代表者の経歴」も記載が求められます。

新たに事業を始める場合、その業種や業界に関する知識・経験は欠かすことはできません。特に過去の勤務先や担当していた業務、役職、経験の中で習得したスキルや実績などは、開業後にどのような技術が活かせるかといった知識や経験を裏付ける重要な要素といえます。

また、過去の役職、事業に関する資格を保有している場合には、その旨をしっかり記載することも大切です。

例えば、「日商簿記検定」や「運転免許証」など、開業後の経営にも役立つような資格は記載しておくと良いでしょう。

ただ単に卒業年度や勤務年数などを記載するのではなく、経営に役立てられるような経験、スキル、資格なども合わせて記載しておくことが大切です。

取扱商品・サービスの概要

どのような商品やサービスを取り扱うのかの記載も重要な項目になります。

どのような商品やサービスなのかをできるだけ詳細に記載するようにしましょう。商品やサービス内容が具体的に記載されているほど、その事業に対する熱意やこだわりを印象付けることができます。

自社の扱う商品・サービスには、どのような強みがあるのか、競合他社との違い、優位性を明確に示し、ビジネスとして成立する事業計画であることをアピールするのが大切です。

例えば、競合他社よりも安い価格で商品・サービスが提供できるとした場合、なぜ安い価格で提供できるのか、といった具体的な理由を示すことが求められます。

実際に事業をスタートさせてからも、自社の商品・サービスの魅力を取引先に提示することは、商談を円滑に進めていくうえでも重要なポイントです。

また、自社の商品・サービスの販売ターゲット・販売戦略についても記載しておく方が好ましいです。

取扱商品・サービスの概要は事業計画書を作成するうえで、非常に重要なポイントになることを理解し、商品・サービスを魅力的に伝えられるようにしましょう。

取引先・取引関係等

取引先・取引関係等の記載も事業計画書への記載項目として求められます。

安定した販路先が確保できているのか、仕入先との関係性などをアピールしましょう。

例えば、販売先が個人の場合、現金決済だけでなく、クレジットカードやキャッシュレス決済などの決済方法が利用できるかどうかも記載しておくことも大切です。また、外注先の有無などもしっかり記載しておくことも求められます。

創業の場合、販売先が決まっている点はプラスのポイントになります。なぜその販売先に販売できるかなども盛り込んでおくと良いでしょう。

仕入先についても「知人が経営する業者である」「現勤務先の取引先である」など、仕入先との関係性を記入しておくことが大切です。

安定した仕入が確保できるかは事業の継続を占ううえでも重要なポイントといえます。

従業員

従業員の人数の記載も大切な項目の1つです。従業員の人数は、人件費を計算する際に必要不可欠な項目といえます。

年間の収支を考えるうえでも人件費がどのくらいかかるかを押さえておかないとしっかりとした事業計画は作成できません。

事業計画書における従業員数は、収支計画上の人件費と整合性がとれるようにきちんと記述するよう注意しておきましょう。

借入状況

自身の借入状況の記載も事業計画書を作成するうえでも記載が必要な項目です。

事業資金の借入だけでなく、住宅ローンや自動車ローン、教育ローン、クレジットカードの利用状況など、個人的な借入状況についても漏らさず記載しましょう。

なお、借入状況に関しては、未記入であったり、故意に記載しなかったりした場合、別途個人信用情報をチェックした際にすべてバレてしまいます。

かえって印象が悪くなってしまう可能性が高いため、必ずすべての借入状況を記載するよう注意してください。

資金計画(必要な資金と調達方法)

必要な資金とその調達方法は、欠かすことのできない記載項目の1つです。

そもそも、日本政策金融公庫の事業計画書は、日本政策金融公庫から融資を受けるために作成・提出する資料です。

事業を行う際にどのくらいの費用が必要なのか、そのうち自己資金をどれだけ捻出できるかは大切なポイントになります。

現在、日本政策金融公庫の融資制度の中には、自己資金要件を定めていないものもありますが、実際には総費用に対して20〜30%の自己資金がある方が融資も通りやすいです。

自己資金の有無は、独立や開業に向けてコツコツ資金を貯めてきたかどうか、経営者になるという覚悟が分かる点でもありアピールにもつながります。

なお、自己資金は預金通帳などから確認できるものに限定されています。一時的に借入れしただけの見せかけのお金やタンス預金は自己資金として認められないため、注意しておきましょう。

事業の見通し(月平均)

日本政策金融公庫の事業計画書においては、実際に事業を始めた場合にどのくらい売上が上がり、どのくらい利益が残るかといった事業の見通しを記載する必要があります。

創業時の事業の見通しに関しては、創業当初と1年後の見通しの記入が必要です。とはいえ、ただ適当に売上や利益を作るのではなく、具体的な根拠を持った収支計画の記載が必要になります。

売上や利益の計画については、どのような根拠を持って計画されているかの確認が行われるため、より具体的に示せるようあらかじめ蔑視を準備しておくと良いでしょう。

売上・仕入・利益などの数値項目

事業計画書には、売上・仕入・利益などの数値計画も記載する必要があります。

売上高や仕入額、利益などの数値計画を示す際には、単なる希望的観測ではなく、販売単価や仕入額、経費などから逆算できるよう作成しましょう。

例えば、「開業から1年後に黒字化を目指す」とした場合、なぜ1年後には黒字化できるかを説明しなくてはなりません。市場規模や集客方法など、思いついただけの数値ではなく、根拠を持って計算された計画を作成し、説得力のある計画を立てるのが大切です。

事業内容・販売計画・強みの整理

事業計画書を作成する際には、「どのような事業内容の会社なのか」「どのような販売計画を立てているのか」「自社の持つ強みは何か」などを整理しておくことが大切です。

SWOT分析などを活用して、経営課題を洗い出しておくことは、融資を受けるためだけでなく、今後の事業を展開していくうえで販売計画を立てることにも役立ちます。

事業計画書の作成は、融資を受けるためだけではなく、今後の事業をどのように継続・成長させていくかを示す「設計図」でもあります。経営課題、資金繰りの見直しにも役立てていきましょう。

今後の見通し・資金繰り計画

先述した事業見通し(月平均)に加えて、長期の収支計画や資金繰り計画を立てておくことも大切です。

特に創業時は黒字化するまでに時間がかかるケースが想定されます。

したがって、創業時の事業の見通しに関しては、創業当初と1年後の見通しの記入が必要です。ただ適当に売上や利益を作るのではなく、具体的な根拠を持った収支計画の記載が必要になります。

売上や利益の計画については、どのような根拠を持って計画されているかの確認が行われるため、より具体的に示せるようあらかじめ蔑視を準備しておくと良いでしょう。

事業計画書を書く流れ

事業計画書の役割や必要な項目を解説しましたが、実際に事業計画書を作成する場合にはどのような流れになっているのでしょうか。

ここでは、事業計画書を作成する流れについて、それぞれ見ていきましょう。

トレンドの分析を行う

新たに起業する場合や新事業の展開を検討する際には、事業計画書を作成する以前に、まずはトレンドの分析を行いましょう。

日本政策金融公庫の国民生活事業における令和6年度の創業融資実績は、28,032件です。

全年代、全業種において増加傾向が続いています。幅広い層で「創業」が働き方の選択肢の1つとする動きが活発化しているといえるでしょう。

「創業」が「夢の創業」から「身近な創業」に変化してきており、その分競争の激しい分野など、業種によっては浮き沈みも激しいケースも見られます。

反対に、ニッチな分野で大きく事業が成長できる可能性もあるため、事前にトレンドを分析しておくことが重要です。

したがって、事業計画書を作成する前にしっかりとトレンドを分析し、どのような事業を展開するか検討するようにしましょう。

ビジネスモデルを固める

事業計画書を作成する際には、実際の事業を運営するうえでどのような事業を行うか、どのような形態で実施するかなどのビジネスモデルを固めなくてはなりません。

自社では「誰に」「何を」「どのように」を紙などに書き出していき、ビジネスモデルの解像度を高めていきましょう。

ビジネスモデルを固めていく際には、商品ターゲットをどの世代にするかという点は、特に大切なポイントです。

「老若男女に幅広く販売する」というフレーズは、聞こえは良いかもしれませんが、実際には具体的なターゲットが定まっていない、どっちつかずの商品とも受け取れます。

競合先を調査し、差別化できないかを考えていきましょう。

数値計画や資金計画などの詳細を詰めていく

トレンドの分析、ビジネスモデルがある程度固まってきたら、数値計画や資金計画などの詳細を詰め、事業計画書の項目に落とし込んでいきましょう。

事業計画書に落とし込んでいくときには、読み手の視点に立ち、具体的で分かりやすい説明ができているかをチェックしていくことが重要です。

資金計画を立てる際には、自己資金額や必要経費の内訳を説明できるよう、見積書なども準備しておくことも求められます。

設備資金の場合には、複数社から見積書を取得し、選定理由をまとめておくのもポイントの1つです。複数の見積書を取得せず、特定の業者に依頼する場合には、その理由を明確にしておくと良いでしょう。

収支計画を立てる際には、売上計画だけでなく、原価、経費なども業界平均値との比較や、経費項目に漏れがないかなどのチェックが大切です。

例えば、飲食店の場合は、一般的にFLコストは60%以下が目安とされています。FLコストがどのくらいになっているかを意識しながら計画を立てていきましょう。

数値計画や資金計画は金融機関に融資を申し込む場合に、具体的な根拠を基に作成していく必要があります。希望的観測にならないよう注意してください。

事業計画書の内容検証と微調整

事業計画書が作成できたら内容に間違いはないか、整合性が取れているかのチェックを行い、微調整を行っていきましょう。

一度できあがった段階で専門家などの第三者に事業計画書を見てもらうのも1つの方法です。専門用語が多くないか、説明が分かりにくくないかなど、読み手の目線を意識してチェックするのがポイントになります。

曖昧な点や説明が不足している点がある場合には、分かりやすい表現に変えたり、補足資料を添付したりすると良いでしょう。

提出~融資後の検証

事業計画書が完成し、提出した後は、計画書に基づいて事業を進めていく必要があります。

事業計画書は作成・提出して終わりではありません。事業が計画通りに進んでいるかを定期的にモニタリングし、必要に応じて計画を見直し、ブラッシュアップしていくことが大切です。市場の変化やニーズに柔軟に対応していくことが事業を成功させるコツになります。

事業計画書を作成する際には、これらの流れを参考にして、具体的で実現可能性の高い事業計画書を作成していきましょう。

事業計画書を書く際の注意点

事業計画書を作成する流れについて解説してきましたが、実際に事業計画書を書く際には、どういった点に注意しておくと良いでしょうか。いくつかのポイントを見ていきましょう。

売上・利益などに根拠のある数値計画を記載する

事業計画書を作成する際、売上や利益などの数値計画については、根拠のある計画を記載するよう注意しましょう。

まず、売上を示す際には、「客単価×客席数×1日の回転数×営業日数」や「1ヶ月ごとの売上高×原価率」などの「売上の根拠となる計算式」の記載が必要です。

売上高の根拠として計算式を記入することで、具体的なイメージを持って売上高がどのくらいになるかが示せます。

続いて、利益を算出する際には、「人件費」「消耗品費」「広告費」「通信費」などの経費金額を記入することでよりリアリティのある数値計画が作成できます。

事業計画書における売上や利益計画は、単なる希望や予測ではなく、客観的な情報を基にして実現可能性の高い計画書を作らなくてはなりません。

市場データや業界動向、近隣の状況などをしっかり調査・引用することで、妥当性の高い収支計画が立てられます。

なお、個人事業主の場合は自身の収入は人件費に含まれませんが、法人の場合は役員報酬を人件費として記入することになります。

法人と個人事業の違いは理解しておくと数値計画もスムーズに作成できるでしょう。

提出する資料は丁寧に整える

提出する資料は内容を検証し、文字のフォントを揃えたり、誤字脱字や分かりにくい表現を避けたりするよう注意してください。

誤字脱字や分かりにくい表現、不適切な表現があると融資担当者からネガティブなイメージを持たれてしまう可能性が考えられます。

また、実際に提出する事業計画書や補足資料がある場合には汚れなどがないように細心の注意をはらいましょう。

また、文章だけだと具体的なイメージがしにくい可能性が考えられます。文章だけではなく、グラフや図解などを使って、見た目からも分かりやすい計画書を意識しましょう。

自分の言葉で書き、事業の理解を深める

事業計画書を作成する際には、自分の言葉で書き、事業の理解を深められるようにしましょう。

参考例の文章をそのまま記載したり、コンサルタントなどの専門家に丸投げしたりしても実態に即した計画書にはなりません。

もし、自分が融資担当者だったとして、やる気の感じられない事業計画書を提出してきた事業者に融資したいと思えるでしょうか。

コンサルタントなどの専門家に頼めば、立派な事業計画書は作成できるでしょう。しかし、コンサルタントが実際に事業をしている訳ではありません。

経営者に熱意がなければ立派な事業計画書を作成しても、計画通りに進まないケースが多いです。筆者自身も実務経験上、返済不能に陥るケースを数多く見てきています。

「思い」だけで事業計画書が作れる訳ではなく、事業がうまく行く訳でもありません。

しかし、第三者に丸投げすると自分の事業に対する理解が浅くなってしまいます。丸投げするのではなく、自分の言葉で書き、自分の事業への理解を深めていくからこそ、具体性のある計画書になります。

事業計画書を作成する際には、しっかりと「思い」を乗せることを意識しましょう。